cosmos.wikisort.org - Raumschiff

Der Solar Orbiter (SolO) ist eine Raumsonde der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die in Zusammenarbeit mit der NASA realisiert und am 10. Februar 2020 gestartet wurde. Es handelt sich um die erste Mittelklasse-Mission (M-Class) des Wissenschaftsprogramms Cosmic Vision 2015–2025 der ESA.[2][3]

| Solar Orbiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

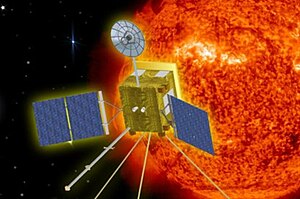

Künstlerische Darstellung des Solar Orbiters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| NSSDC ID | 2020-010A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Missionsziel | Untersuchung des Sonnenwinds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Auftraggeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Trägerrakete | Atlas V (411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aufbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Startmasse | ca. 1800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Instrumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

STIX, PHI, EUI, C-METIS, SoloHI, SPICE, EPD (SIS, STEIN, EPT-HET, LET), SWA, MAG, RPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Verlauf der Mission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Startdatum | 10. Februar 2020, 04:03 (UTC)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Startrampe | Cape Canaveral AFS, SLC-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hintergrund

Die Mission soll Fragen zu vier Hauptzielen beantworten:

- Sonnenwind: Wie wird der Sonnenwind erzeugt und wie werden die Partikel des Sonnenwinds beschleunigt?

- Sonnenpole: Was geschieht, wenn sich die Polarität des Sonnenmagnetfelds umkehrt?

- Magnetfeld: Wie wird das solare Magnetfeld erzeugt, wie verlaufen die Feldlinien durch die Sonnenatmosphäre und in den Weltraum?

- Weltraumwetter: Welche Auswirkungen haben Flares und koronare Massenauswürfe auf das Sonnensystem und wie generieren diese Ausbrüche die energiereichen Partikel, die zu extremem Weltraumwetter auf der Erde führen?

Der Solar-Orbiter wird Strukturen in der Sonnenkorona ab einer Größe von 35 Kilometern aufnehmen können.

Bodensegment

Die Mission nutzt die vorhandenen für Rosetta und BepiColombo gebauten Einrichtungen gemeinsam mit anderen Missionen. Die komplette Missionskontrolle (MOC) liegt bei der ESA und geschieht in allen Phasen vom Start an bereits von der LEOP an über das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt, die Kommunikation geschieht über das ESA-eigene ESTRACK Antennennetz. Der Beitrag der NASA lag in der Bereitstellung der Rakete, des Raketenstarts und des Heliospheric Imagers. Die wissenschaftliche Missionskontrolle (SOC) und die Auswertung der Wissenschaftsdaten geschieht im ESAC in Villafranca. Während der Kommissionierungsphase lag die Kontrolle über alle Instrumente noch im MOC, das SOC war aber bereits aktiv. Nach der Kommissionierungsphase ging die Kontrolle über die Instrumente und die Wissenschaftsdaten an das SOC über. SOC erstellt die Beobachtungspläne und prognostiziert die Datenmenge und MOC richtet dann die Sonde entsprechend den Plänen für die Beobachtungs- und Kommunikationsphasen aus.

Für die gesamte Kommunikation ist nominal die Station in Malargüe vorgesehen. Die Stationen in New Norcia, Australia und Cebreros unterstützen in missionskritischen Phasen und ermöglichen Delta-DOR-Messungen, sie können bei Bedarf auch als Backup dienen. Vorgesehen sind variable, bis zu acht Stunden lange Kommunikationszeiten. Während der langen Flugphasen mit wenig Datenanfall sollen diese dreimal pro Woche stattfinden, in datenintensiven Zeiten täglich. Das DSN der NASA kann als Backup dienen.

Die Primärmission ist für zunächst sieben Jahre finanziert[4] und kann bei erfolgreichem Verlauf zumindest um zwei bis drei Jahre verlängert werden.[3]

Bau der Sonde

Die ESA beauftragte Astrium UK als Hauptauftragnehmer, die Sonde für 300 Millionen Euro zu bauen. Die ESA rechnete mit eigenen Kosten für die Solar-Orbiter-Mission von 500 Millionen Euro, dazu kommen weitere 400 Millionen US-Dollar von der NASA für die Rakete und Instrument und ein Sensor auf der Sonde die von der NASA gestellt wurden.[5][6]

Aufbau und Funktionsweise

Aufgrund der Sonnennähe muss die als Hitzeschild ausgeführte Seite der Sonde immer zur Sonne ausgerichtet sein. Für den Hitzeschild, der auch aus Tierkohle gefertigte Komponenten enthält,[7] werden beim minimalen Sonnenabstand Temperaturen von um die 500 °C erwartet.[8] Im Hitzeschild befinden sich Öffnungen für die Instrumente, deren Schutzkappen nur bei Bedarf für das Sammeln von Bildern und Messdaten geöffnet werden. Die zwei Solargeneratoren mit jeweils drei Solarpaneelen werden in Sonnennähe aus der Sonne gedreht. Dadurch wird die bestrahlte Fläche reduziert, um die Temperatur der Solarzellen und der Paneele in akzeptablen Bereichen zu halten.[3] Eine Li-Ionen-Batterie liefert zusätzliche Energie an verschiedenen Punkten der Mission, wie z. B. bei Verdunklungen während planetarischer Vorbeiflüge.[3] Die Raumsonde benötigt für ihren Betrieb maximal ca. 1100 W elektrische Leistung.[3] Die Startmasse soll ca. 1800 kg betragen.[5] Die Sonde verfügt über einen chemischen Antrieb, die ursprünglich geplanten Ionenantriebe, die für BepiColombo entwickelt wurden, wurden gestrichen.

Das Design der Sonde benutzt einen MIL-STD 1553B Datenbus und ein SpaceWire Network. Der Solid State Datenspeicher kann bis zu 549 Gbit aufnehmen. Wenn eine redundante Speicherbank aktiviert wird, können bis zu 823 Gbit Speicher genutzt werden.

Die Kommunikation erfolgt im X-Band. Für die LEOP gibt es unbewegliche Niedriggewinnantennen, die danach zur Notfallkommunikation dienen. Die Sonde hat weiterhin eine bewegliche Mittel- und Hochgewinnantenne in einem ähnlichen Design wie BepiColombo. Die Datenrate ist 150 kbps in einer Entfernung von 1 AE von der Erde.[9]

Instrumente

Die Sonde führt zehn Instrumente und Experimente mit sich, sechs für die Fernerkundung und vier um die Felder und Partikel in der Umgebung der Sonde zu untersuchen.

Fernerkundungsinstrumente

Die Fernerkundungsinstrumente untersuchen die Oberfläche und die Atmosphäre der Sonne aus der Entfernung mit bildgebenden Verfahren in verschiedenen Wellenbereichen des elektromagnetischen Spektrums:

- Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX)

STIX ist ein Spektrometer/Teleskop, konzipiert für die Beobachtung von Röntgenstrahlung. Der beobachtete Energiebereich sollte etwa 4 bis 150 keV mit einer Winkelauflösung von 7 Bogensekunden umfassen. Das Fernerkundungsinstrument STIX soll Intensität, Spektrum, Zeit und Ursprung von Röntgenquellen beobachten, um damit z. B. Rückschlüsse auf Elektronen zu ziehen, die in der Sonnenatmosphäre auf hohe Energien beschleunigt werden. STIX arbeitet mittels einer Bildtechnik, die einzelne Fourierkomponenten misst und speichert. Diese Daten sollen später zur Erde gesendet und wieder zu einem Bild zusammengesetzt werden.

STIX besteht aus drei Teilen: Den Röntgenfenstern (im Bild rechts nicht dargestellt), dem Imager mit zweimal 32 Kollimatoren, die in Wolfram eingearbeitet sind, und den jeweils dazugehörigen 32 CdTe-Röntgendetektoren, die sich in dem quaderförmigen Detektor-Elektronik-Modul hinter dem Imager befinden. Die Transmission durch das Wolfram-Gitterpaar, das die Kollimatoren beinhaltet, korreliert sehr stark mit der Einfallsrichtung der Röntgenstrahlung. Die gemessenen relativen Zählraten der Detektoren hinter den Gittern erlauben daher, Rückschlüsse auf die Position und die Energien der Röntgenquelle zu machen.

| Energiebereich: | 4 – 150 keV |

| Energieauflösung: | 1 – 15 keV (in Abhängig- keit der Photonenenergie) |

| max. Winkelauflösung: | 7 Bogensekunden |

| Sichtfeld: | 2° |

| Zeitauflösung: | ≥ 0,1 s |

- Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI)

PHI soll Aufnahmen der Sonnenoberfläche (Photosphäre) im sichtbaren Licht liefern. Zudem soll das Instrument Stärke und Richtung der Magnetfelder sowie die Strömungsgeschwindigkeit des Plasmas an der Sonnenoberfläche bestimmen. Aus diesen Informationen erwartet man unter anderem Rückschlüsse auf die Plasmabewegungen im Innern der Sonne. Das Instrument besteht aus zwei Teleskopen: Das Full Disc Telescope wird bei planmäßigem Missionsverlauf die gesamte Sonnenscheibe im Blick haben, während das High Resolution Telescope auf einen kleinen Ausschnitt fokussiert. Bei größter Sonnenannäherung kann das High Resolution Telescope Strukturen mit einer Größe von 150 Kilometern darstellen.[10]

- Extreme-Ultraviolett Imager (EUI)

EUI soll Aufnahmen der Sonnenkorona im extrem kurzwelligen UV-Licht liefern. Die Aufnahmen erfolgen im Sekundentakt, so dass das Instrument hoch dynamische Prozesse sichtbar machen kann. EUI besteht aus drei Spiegelteleskopen. Während eins davon die gesamte Sonnenscheibe im Blick behält, sollen die beiden anderen hochaufgelöste Aufnahmen einzelner Regionen bieten.[11]

- Der Coronagraph METIS

Metis ist ein Koronograph, der die Sonne und einen Teil der Sonnenkorona abdeckt. Er soll einen Blick auf die Übergangsregion zwischen der heißen Korona und der innersten Heliosphäre ermöglichen. Dies ist eine Region, die für die Zusammenhänge zwischen den atmosphärischen Phänomenen der Sonne und ihrer Entwicklung in der inneren Heliosphäre von entscheidender Bedeutung ist.

- Der Heliospheric Imager (SoloHI) soll die Störungen des sichtbaren Lichts durch die Elektronen des Sonnenwinds beobachten. Dadurch möchte man die Massebewegungen in der Korona ermitteln.

- Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE)[12]

SPICE ist ein Spektrograph, der die UV-Strahlung aus der Sonnenkorona in ihre verschiedenen Wellenlängen aufspaltet. Auf diese Weise soll das Instrument Informationen über die Temperaturen und Geschwindigkeiten des Sonnenplasmas in der Korona gewinnen. Zudem soll es möglich sein, die Häufigkeit einiger Elemente bestimmen.

In-situ-Instrumente

Die In-situ-Instrumente untersuchen neutrale und ionisierte Partikel, Strahlung und Felder in unmittelbarer Umgebung der Raumsonde. Im Gegensatz zu den bildgebenden Instrumenten sind sie die meiste Zeit der Mission aktiv:

- Der Energetic Particle Detector (EPD) untersucht suprathermale Ionen, Elektronen, neutrale Atome, sowie energiegeladene Teilchen im Bereich von wenigen keV bis zu relativistischen Elektronen und Ionen bis zu 100 MeV (Protonen) und 200 MeV/Nukleon (schwere Ionen). EPD besteht aus den Instrumenten Suprathermal Ion Spectrograph (SIS), Suprathermal Electrons, Ions and Neutrals Telescope (STEIN) und Electron and Proton Telescope-High Energy Telescope (EPT-HET).

- Der Solar Wind Plasma Analyser (SWA) misst Zusammensetzung und Eigenschaften des Sonnenwinds.

- Das Magnetometer (MAG) misst das Magnetfeld.

- Radio and Plasma Waves (RPW) misst magnetische und elektrische Felder mit einer hohen zeitlichen Auflösung, um die Charakteristika der elektromagnetischen und elektrostatischen Wellen im Sonnenwind zu bestimmen.[13]

Beteiligte Forschungseinrichtungen

Unter anderem verantwortlich für die Entwicklung sowie Bau der einzelnen Instrumente sind:[14]

- Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI): Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS), Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik (KIS)

- Extreme Ultraviolet Imager (EUI): Centre Spatial de Liège, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS)

- Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE): Rutherford Appleton Laboratory, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS)

- METIS: University of Florence, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS)

- Energetic Particle Detector (EPD): University of Alcala, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)

- Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX): FHNW, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP)[15]

- Solar Wind Plasma Analyser (SWA): Mullard Space Science Lab

- Magnetometer (MAG): Imperial College

- Radio and Plasma Waves (RPW): Observatoire de Paris

- Heliospheric Imager (SoloHI): NRL (USA)

Missionablauf

Der ursprünglich für Juli 2017 vorgesehene Starttermin wurde mehrfach verschoben. Im Oktober 2019 wurde die Sonde fertiggestellt; der Start erfolgte am 10. Februar 2020 (amerikanische Ortszeit am 9. Februar) mit einer amerikanischen Atlas-V-Rakete von der Cape Canaveral Air Force Station.[1] Die Atlas V (411) hatte eine asymmetrische Konfiguration mit einem Booster.

Der Solar Orbiter wurde in eine hochelliptische Umlaufbahn um die Sonne gestartet. Mittels eines Erd- und acht Venus-Swing-bys soll er sich zunächst schrittweise der Sonne nähern und dann bis 2030 in eine immer stärker polwärts geneigte Bahn einschwenken.[3] Zum Ende der Primärmission etwa sieben Jahre nach dem Start soll er eine um 24° und zum Ende der erweiterten Mission eine um 33° zur Ekliptik geneigte Bahn haben,[4] in der er sich der Sonne bis auf unter 42 Millionen Kilometer nähert.[8]

Die Sonde soll auf eine Bahn mit 168 Tagen Umlaufzeit absteigen und dank der Bahnneigung die Pole der Sonne aus einem Winkel von bis zu 33° beobachten können, gegenüber höchstens 7° bei Beobachtung von der Erde aus und 80° bei der Raumsonde Ulysses (1990–2009). Die sonnennächste Entfernung soll 60 R☉ (Sonnenradien) oder 0,28 AE betragen.[16] Dies entspricht etwas unter 42 Millionen Kilometern.

Das erste Perihel war am 15. Juni 2020, dabei näherte sich die Sonde bis auf 77 Millionen km, das ist ungefähr die Hälfte der Entfernung der Erde von der Sonne. Die Instrumente der Sonde wurden dabei eingesetzt. Zu dieser Gelegenheit wurden die ersten Fotos veröffentlicht.[17] Der erste Flyby an Venus erfolgte am 27. Dezember 2020, der zweite am 9. August 2021, der dritte am 4. September 2022.[18]

Siehe auch

- Zeitleiste der Erkundung des Weltraums

Literatur

- Handbuch Solar Orbiter. In: Space, Nr. 1/2021, S. 38–41

Weblinks

- ESA-Seite: Solar Orbiter (englisch)

- ESA-Seite Bilder und Videos zu Solar Orbiter (englisch)

- ESAs interaktives Medienkit zu Solar Orbiter (englisch)

- ESA-Seite: Instrumente des Solar Orbiter (englisch)

- Sonderausgabe zur Solar Orbiter Mission des Fachjournals Astronomy & Astrophysics (englisch)

- eoPortal: Solar Orbiter Mission (englisch)

- Artikel bei spektrum.de über die Mission

- Website für das Instrument: STIX (englisch)

Einzelnachweise

- Chris Gebhardt: ESA Solar Orbiter mission rides on ULA Atlas V to study the Sun. Nasaspaceflight.com, 9./10. Februar 2020.

- Solar Orbiter: Mission zur Sonne und inneren Heliosphäre zur Untersuchung der Beziehungen Sonne-Heliosphäre und Sonne-Erde durch Beobachtungen mit hoher Auflösung. In: Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Max-Planck-Institut, abgerufen am 13. Dezember 2019.

- Satellite Missions – Solar Orbiter Mission. In: Earth Observation Portal. ESA – eoPortal, abgerufen am 13. Dezember 2019 (englisch).

- Summary. In: ESA – Science & Technology – Solar Orbiter. ESA, abgerufen am 13. Dezember 2019 (englisch).

- Stephen Clark: Astrium UK picked to build Solar Orbiter spacecraft. Spaceflight Now, 26. April 2014, abgerufen am 27. April 2014 (englisch).

- ESA contracts Astrium UK to build Solar Orbiter. Abgerufen am 2. Oktober 2022 (englisch).

- Jonathan Amos: Solar Orbiter: Sun mission blasts off. In: BBC News. 10. Februar 2020, abgerufen am 10. Februar 2020: „"We've had to develop lots of new technologies in order to make sure that the spacecraft can survive temperatures of up to 600C," said Dr Michelle Sprake, a systems engineer with European aerospace manufacturer Airbus. "One of the coatings that makes sure the spacecraft doesn't get too hot is actually made out of baked animal bones," she told BBC News.“

- Der von Airbus gebaute Solar Orbiter wird zunächst Kurs auf die Sonne von Florida nehmen. In: Airbus Home – Media. Abgerufen am 13. Dezember 2019.

- ESA Science & Technology - Solar Orbiter definition study report (Red Book). Abgerufen am 6. Oktober 2021.

- Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI). Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, abgerufen am 10. Mai 2020.

- Extreme-Ultraviolet Imager (EUI). Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, abgerufen am 10. Mai 2020.

- SPICE on Solar Orbiter |. Abgerufen am 12. November 2019.

- ESA Science & Technology - Instruments. Abgerufen am 30. Juli 2020.

- Solar Orbiter: Mission zur Sonne und inneren Heliosphäre. Max-Planck-Institut für Sonnesystemforschung, abgerufen am 12. Mai 2020.

- Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam: Solar Orbiter (SolO). In: Webseite. Abgerufen am 18. Januar 2020 (englisch).

- Solar Orbiter. In: ESA. Abgerufen am 12. Februar 2020 (englisch).

- ESA Science & Technology - Solar Orbiter makes first close approach to the Sun. Abgerufen am 29. März 2021.

- ESA: Koronaler Massenauswurf trifft Solar Orbiter vor Vorbeiflug an Venus. 8. September 2022, abgerufen am 2. Oktober 2022.

На других языках

- [de] Solar Orbiter

[es] Solar Orbiter

Solar Orbiter (SolO) es un satélite científico de observación solar desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) con la colaboración de la NASA.[1] Su objetivo es realizar mediciones detalladas del campo magnético sobre la superficie solar, de los niveles de radiación en la heliosfera interna y del viento solar, así como realizar observaciones de las regiones polares del Sol desde órbitas de latitudes altas. Todas estas medidas tienen como objetivo conocer los distintos factores que intervienen en el mecanismo por el cual el Sol controla la heliosfera.[ru] Solar Orbiter

Solar Orbiter (SolO) — автоматический космический аппарат для исследования Солнца, разработанный ЕКА при участии НАСА. Первая миссия среднего класса программы Cosmic Vision.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии